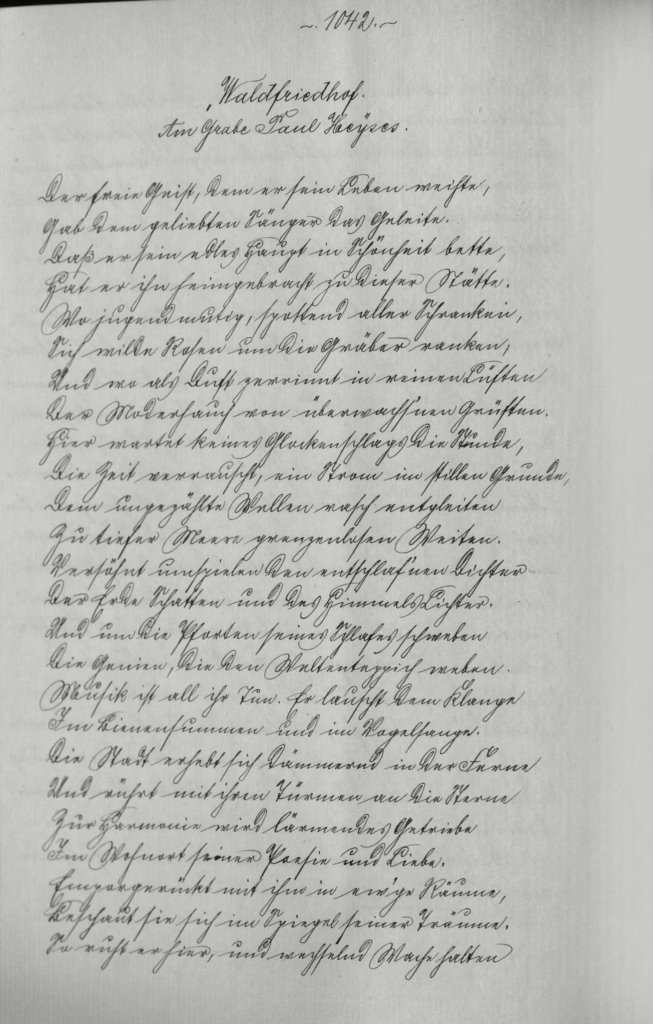

München um 1900: Künstler, Dichter und Denker treffen sich in den Cafés rund um den Königsplatz. Zwischen den dampfenden Kaffeetassen und Zigarrenrauch und dichterischem Ehrgeiz sitzt oft einer, der mit seiner Eleganz und seinem feinen Witz auffällt – Paul Heyse. Schriftsteller, Übersetzer, Menschenfreund, Lebenskünstler. Ein Mann, der es schaffte, ganze Generationen zum Träumen zu bringen – und 1910 den Nobelpreis für Literatur erhielt.

Der feine Herr mit großem Wortschatz

Paul Heyse, 1830 in Berlin geboren, war kein Revolutionär mit Feder und Fackel – er war ein Ästhet. Er schrieb über Liebe, Ehre, Freiheit und über die leisen Töne des Lebens. Seine Novellen – darunter L’Arrabbiata1 – machten ihn berühmt. Für seine Leser war er der Inbegriff des kultivierten Erzählens. Für seine Zeitgenossen eine Art literarischer Gentleman, der auch mal mit Theodor Fontane oder Theodor Storm über die Kunst des guten Satzes diskutierte.

Und München? München war seine Bühne. Hier lebte er, schrieb er, liebte er – hier fand er auch seinen letzten Ruheplatz.

Ein Spaziergang mit Geschichte – Paul Heyses Grab im Waldfriedhof

Wer heute durch den alten Teil des Münchner Waldfriedhofs spaziert, kann zwischen Buchen, Farnen und stillen Wegen auf Paul Heyses efeuumschlungenes Grab stoßen, wo er nach seinem am 2. April 1914 erfolgten Tod kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs bestattet wurde. 1930 fand hier auch seine Frau Anna ihre letzte Ruhestätte.

Wehmütige Stimmung lag in der Natur am Tage, da man Paul Heyse, den großen Dichter, den Liebling der Götter und Menschen, zu Grabe trug. Die Aussegnungshalle des Waldfriedhofes war einfach und stilvoll mit Lorbeerbäumen ausgeschmückt. Nur ein kleiner Teil der großen Trauerversammlung konnte hier Einlaß finden.

Jahrbuch der Stadt München 1914

Otho Orlando Kurz entwarf für den Ehrenbürger Münchens kein protziges Denkmal, sondern eine würdige, schlichte Anlage mit klassizistischer Eleganz – ein bisschen so, wie Paul Heyse selbst war: kultiviert, bedacht, charmant. Das vom Bildhauer Erwin Kurz ausgeführte säulenumstandene Grabmal aus Muschelkalk mit einem Reliefbildnis befindet sich in der Sektion 43 – W – 27. Damit liegt es im ältesten Teil des Waldfriedhofs gegenüber der sogenannten Künstlersektion mit Ruhestätten von Münchner Künstlern wie Franz Schildhorn oder Carl Johann Becker-Gundahl.

(Foto: Christian Freundorfer)

Ein Spaziergang dorthin lohnt sich allemal – nicht nur für Literaturfans. Man spürt etwas von der Atmosphäre, die Heyse liebte: das Zwielicht unter den Bäumen, das Rascheln der Blätter, das Flüstern vergangener Zeiten.

Zudem ist der Waldfriedhof nicht einfach nur ein Friedhof. Er ist eine von Hans Grässel in einem bestehenden Wald gestaltete Park- und Landschaftsanlage, entworfen mit Blick auf Ruhe, Erholung, Erinnerung und Natur. Für die Besucher*in bietet sich hier die Gelegenheit, stille Erinnerung mit einem urbanen Waldspaziergang zu verbinden – abseits der üblichen und damit lauten Touristenpfade.

Heyse auch heute noch lesenswert

Paul Heyse war einer der ersten, der die europäische Literatur als etwas Gemeinsames begriff. Er übersetzte vor allem italienische und spanische Literatur ins Deutsche und machte so Werke von Giacomo Leopardi oder Pedro Calderón einem breiteren Publikum zugänglich – öffnete also Fenster in andere Welten. Seine Sprache ist altmodisch schön, aber erstaunlich modern in Haltung und Geist. In einer Zeit, in der vieles laut, schnell und grell ist, liest sich Heyse wie eine Einladung: Atme! Lies! Und erinnere Dich daran, dass Schönheit in der Ruhe liegt.

Paul Heyse war vieles – Sprachkünstler, Förderer von Emanzipation und Frauenrechten, Europäer im besten Sinn und er initiierte das erste Mädchengymnasium Münchens – das Luisengymnasium.

Sein Grab auf dem Waldfriedhof ist heute mehr als nur eine Ruhestätte: es ist ein stilles Denkmal für die Kunst des Wortes und die Eleganz der Gedanken.